Дети Чапаева - как сложилась их судьба

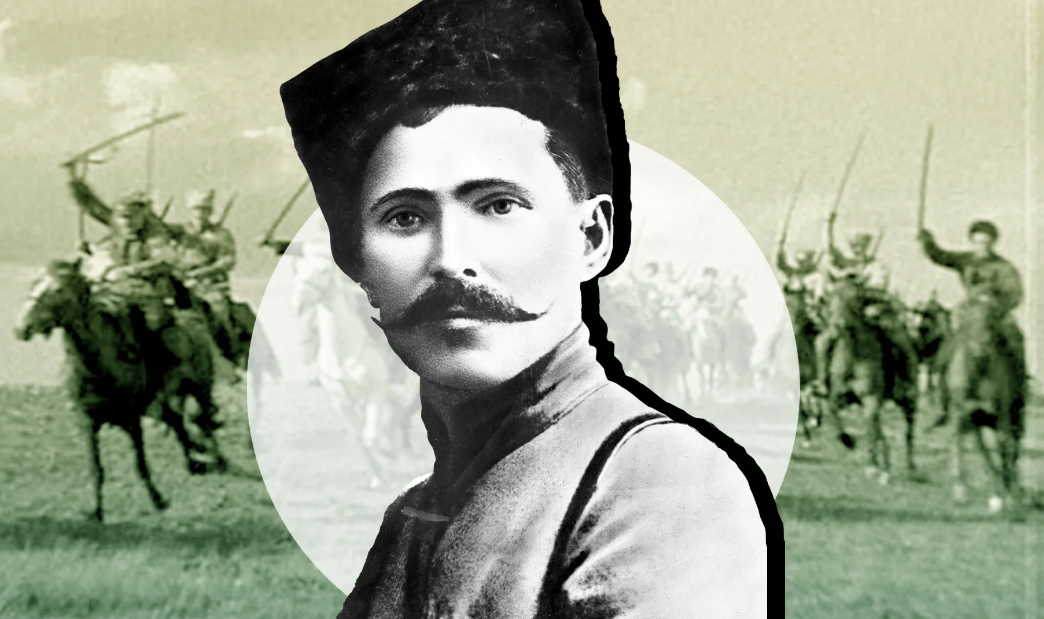

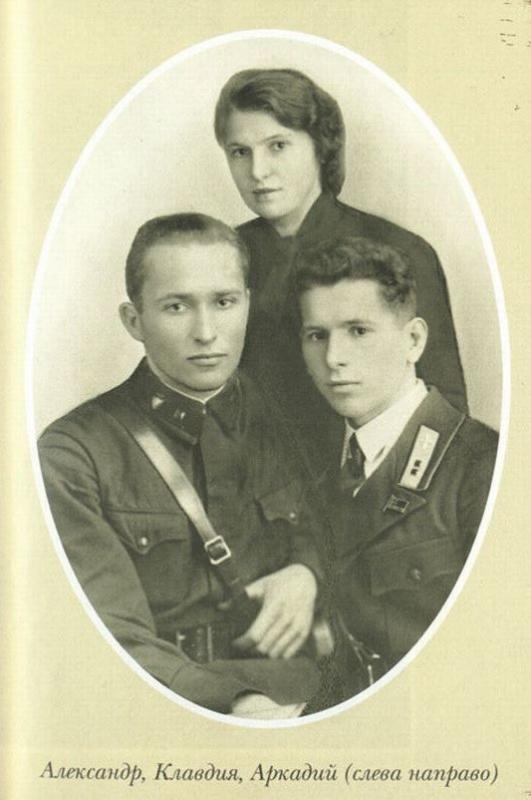

Детей у Василия Чапаева было трое: Александр, Клавдия и Аркадий. Когда жена Пелагея, уйдя к другому, оставила семью, "чапаята" остались с отцом, и несколько лет своей жизни пробыли вместе с ним почти в боевой обстановке, когда он сражался с белогвардейцами.Это и сыграло огромную роль в их выборе своей судьбы.

АЛЕКСАНДР

Александр, старший, родился 10 августа 1910 года, и стал самым знаменитым из Чапаевских наследников. Кадровый офицер, он прошёл всю Великую Отечественную, прославился отвагой и мужеством и дослужился до генерала.

Великая Отечественная война застала 30-летнего капитана в должности командира батареи курсантов в Подольском артиллерийском училище. С началом войны, при училище, был сформирован 696-й артиллерийский полк, в котором капитан Чапаев был назначен командиром дивизиона противотанковых орудий. Вскоре часть отправилась на фронт. После боёв под Москвой и последующего за этим наступления, наши войска были надолго приостановлены на подступах к Ржеву, где сложилась критическая обстановка. Александр Чапаев, вернувшись из госпиталя, принял командование своим дивизионом.

5 декабря 1942 года Совинформбюро сообщило, что на одном из участков противник пытался контратаковать, однако от прицельного огня батарей Чапаева немцы, потеряв около сотни солдат и офицеров, обратились в бегство. Через два месяца Александр Чапаев, будучи уже майором, вступил в командование артиллерийским полком, который в составе 16-й истребительной противотанковой бригады был переброшен под Воронеж. Прибыв под Воронеж бригада получила приказ: выдвинуться вместе с другими частями в тыл противника и освободить Нижнедевицк — районный центр Воронежской области.

«С ходу овладеть городом не удалось, — вспоминал позднее Чапаев, — сил у противника было достаточно…». Перед рассветом с тыла подошла отступавшая под натиском нашей 40-й армии крупная гитлеровская часть. Противник набросился на чапаевцев с двух сторон. Лишь когда в бой вступили наши реактивные установки, фашисты не выдержали и, бросив оружие, сдались в плен. Нижнедевицк был освобождён.

Читаем наградной лист:

«Особо отличился в наступательных боях Красной Армии в период с 15 января по 25 февраля 1943 г. Только в одном бою, 29 января, в д. Першино Нижне-Девицкого района Курской области, попав в сложную обстановку, вёл бой с превосходящими силами противника, расстреливая прямой наводкой немецкую пехоту, пытавшуюся прорваться из кольца окружения. Несмотря на отсутствие пехоты в этом бою, благодаря исключительно самоотверженной работе орудийных расчётов и личному руководству, полк Чапаева в этом бою истребил до 1200 солдат и офицеров противника, взял в плен 403 человека, захватил 11 орудий, 27 пулемётов, 19 автоматов, до 700 винтовок и 51 лошадь.

В другом бою, под г. Нижне-Девицк и Горшечное, полк прямой наводкой расстрелял до двух батальонов отступающей пехоты и уничтожил несколько автомашин и орудий на походе.

В бою 15 февраля под руководством и при личном участии тов. Чапаева артиллеристами полка, пошедшими в атаку была взята д. Пятихатка, и полк первым с подразделениями 472 стрелкового полка ворвался в Харьков».

Старший сын комдива Александр Чапаев

После этого было ещё одно, тяжёлое ранение и множество наград, среди которых ещё один орден Красного Знамени, ордена Отечественной войны I степени и Суворова.

Послевоенный период

14 сентября 1954 года в Оренбургской области, на Тоцком полигоне, на учениях была взорвана плутониевая атомная бомба на высоте 358 метров, её мощность составляла от 40 до 60 килотонн, что в несколько раз больше той, что взорвали над Хиросимой на высоте 600 метров.

Командиром одной из бригад был полковник Александр Васильевич Чапаев. Бригада Чапаева, прибывшая на Тоцкий полигон из Владимира, получила новые реактивные установки. Людей предупредили: взрыв будет сопровождаться очень яркой вспышкой, однако о том, что будет взорвана атомная бомба, никто из военнослужащих не знал. Это были испытания первой созданной в Советском Союзе атомной бомбы. После взрыва картина была ужасающей: выжженная земля, обугленные деревья, запекшиеся трупы животных, оставленных на этой территории в качестве подопытных.

После испытаний проверили, как последствия взрыва атомной бомбы отразились на участниках испытаний. Альфа-бэта-гамма дозиметры зашкаливало, в том числе и у Александра Чапаева. В сводках было отмечено: «Ни один участник учений сразу не пострадал, забота о безопасности людей была на должном уровне». Умолчали лишь о том, сколько пришлось потом участникам эксперимента обследоваться по госпиталям и больницам, не рискуя сказать причину заболеваний, чтобы не раскрыть военную и государственную тайну.

Весной 1956 года бригада, которой командовал Чапаев, была расформирована, а её командира направили на высшие академические курсы при Военной академии имени Дзержинского. По окончании курсов А. В. Чапаева назначают командующим артиллерией Приволжского военного округа, с присвоением, в мае 1959 года, воинского звания генерал-майор артиллерии.

Завершил военную службу Александр Чапаев занимая должность заместителя командующего артиллерией Московского военного округа. Будучи уже на пенсии Чапаев активно занимался военно-патриотической работой. Часто посещал 25-ю гвардейскую дивизию имени своего отца — В. И. Чапаева, где проводил занятия с молодыми воинами.

Боевой генерал скончался 7 марта 1985 года и похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.

АРКАДИЙ

Младший брат Александра Аркадий, который родился 12 августа 1914 года, тоже стал военным, но только лётчиком. Аркадий был, пожалуй, самым красивым и самым талантливым из детей. Уже в 18 лет его избирают членом ВЦИК (Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета), что означает депутатскую должность.

Закончил Ленинградскую военно-теоретическую школу лётчиков ВВС РККА, затем военную школу лётчиков в Энгельсе. Теперь он молодой летчик, служащий бок о бок с Чкаловым. Они вместе разрабатывают схемы новых полетов.

Когда 15 декабря 1938 года Чкалов погиб, именно Аркадию выпала тяжёлая миссия сообщить о трагедии его родным.

Но личная жизнь у Аркадия, как и у Василия Ивановича, не складывалась. Женился он очень неудачно. Жена была невероятно ревнивой и склочной.

6 июля во время зачётного полёта на «И-16» Аркадий погиб: после блестящего исполнения большинства фигур высшего пилотажа самолёт неожиданно сорвался в штопор и на большой скорости упал в озеро Большой Ильмень, почти полностью зарывшись в илистое дно. Ему было 27 лет.

Точную причину трагедии установить так и не удалось. Версий было несколько. Основная закреплена на обелиске, установленном на могиле Аркадия в Борисоглебске: «…на истребителе И-16 отказал двигатель, лётчик пытался отвернуть падающий самолёт от населённого пункта. Сам погиб, а людей спас».

КЛАВДИЯ

Небывалой стойкостью отличалась и Клава. Ещё в детстве она могла умереть в Балакове. Сюда, к дедушке с бабушкой, её отправили после гибели отца. А братьев забрала к себе вторая жена Чапаева.

Всё бы ничего: под крылом самых близких родных как-то надёжнее, – но вскоре эти близкие умирают, и десятилетняя Клава остаётся совершенно одна, да ещё в самый голодный, 1921-й год.

Тогда в подобной ситуации ребёнку грозили либо смерть, либо беспризорничество. Первая мировая и гражданская войны многих детей оставили сиротами, и детские дома были переполнены. Не хватало ни еды, ни одежды. Малыши и подростки спали прямо на полу. Отсутствие калорийной пищи и лекарств порождало множество болезней. Детство превращалось в сплошной кошмар борьбы за жизнь: справится организм – хорошо, а нет – значит, не судьба.

Клаве Чапаевой повезло. О ней позаботилась заведующая балаковским управлением народного образования Александра Ивановна Спиридонова. Благодаря её стараниям Клава, в отличие от других детей, спала на кровати, поставленной в кабинете заведующей одного из детских домов города.

Но это продолжалось недолго: благодетельницу перевели работать в Самару. Александре Ивановне тяжело было расставаться с полюбившейся ей девочкой, но она ничего не могла поделать: время было страшное, участились случаи людоедства, обезумевшие от голода люди могли выкрасть ребёнка по дороге.

– Путь неблизкий и опасный. Я и сама не знаю, как доеду и довезу ли сына, – со слезами на глазах объясняла Александра Ивановна Клаве. – Но скоро я за тобой обязательно приеду, – пообещала она и наказала своим работникам беречь дочь героя гражданской войны как зеницу ока.

Однако после её отъезда в детдоме сменилась заведующая, и Клава стала жить вместе с другими детьми. Тут-то и начались болезни одна за другой. Клава за короткий срок переболела всеми видами тифа и чесоткой. Девочка исхудала, всё её тело покрылось язвами, и когда Александра Ивановна и её сын Юра приехали за Клавой, они её не узнали.

Ужаснувшись и изругав всех на чём свет стоит, Александра Ивановна подхватила Клаву и, забинтовав буквально всё её гноящееся тело, бросилась на пароход.

У Спиридоновых-то каюта была, а Клаву они положили на составленные вместе кресла в большом салоне первого класса, битком забитом мешочниками. Когда Александра Ивановна стала менять повязки, мешочники [ беженцы с мешками или торгаши ] увидели язвы и взбунтовались:

– Проказа! В Волгу её! В Волгу!

Но Спиридонова выхватила наган, выданный ей, по всей вероятности, самарскими властями, и предупредила беснующуюся толпу, что убьёт любого, кто подойдёт к девочке. Потом дала оружие Юре и, велев не спускать с мешочников глаз и стрелять, в случае чего, без предупреждения, спокойно сделала перевязку. Так, под охраной, Клаву и довезли до Самары.

Спиридоновы жили в детдоме, в отведённой им маленькой комнатке, где стояла одна-единственная кровать, которая и стала временным Клавиным пристанищем. Сами хозяева разместились на полу.

Как только девочка немного пришла в себя, Александра Ивановна перевезла её в больницу, расположенную во дворе, и строго-настрого приказала врачам:

– Это знаете, чья дочка?.. Если не вылечите её, пеняйте на себя.

И врачи старались. Чтобы Клава не скучала, к ней приходил Юра. Он приносил что-нибудь вкусненькое, рассказывал разные истории и даже песни пел. Постоянно навещала больную и Спиридонова.

Когда хворь чесоточная с Клавиной кожи сошла, Александра Ивановна поместила её в детдомовский изолятор. Там Клаву, измученную жестокими болезнями и доведённую до дистрофии, уже долечивали и откармливали.

Осенью 1922 года в Самару вошла чапаевская дивизия, где помнили и чтили своего первого командира. Случай распорядился так, что штаб занял здание, которое находилось рядом с детским домом. Узнав, что по соседству лечится дочка Чапаева, командир, комиссар и начальник штаба отправились к ней.

Они не сразу поверили, что перед ними та самая девочка, которую они катали на закорках ещё в Пугачёве в 1918 году, когда дивизия только формировалась. Но Клава назвала их всех по имени, и все сомнения развеялись. Они бросились к дочке своего любимого начдива, заплакали и извинились, что не признали её.

И взяли чапаевцы Клаву под свою опеку. В то время в детдоме голод страшный был: детям давали лишь по кусочку чёрного хлеба. А Клаве из красноармейских запасов передали и какао, и сгущённое молоко, и белый хлеб, и масло. Ничего бойцы для неё не жалели.

На пятую годовщину Красной Армии детдомовцев пригласили на праздник в дивизионные казармы. Сначала, как обычно, было торжественное собрание, на котором командир дивизии объявил, что чапаевцы берут шефство над всем детским домом.

Вызвали из зала Клаву Чапаеву и вручили ей, как представительнице детдома, красное знамя.

– Скажи ответное слово, – зашептали из президиума.

– Я не знаю, что сказать, – пожала плечами Клава.

– Тогда мы тебе подсказывать будем.

И стали подсказывать тихонько. Клава повторяла-повторяла, а когда чего-то не расслышала, вдруг неожиданно для всех громко попросила:

– Подсказывайте погромче.

Зал зааплодировал и засмеялся. Потом Клава вместе со всеми танцевала и пела.

Вдруг в самый разгар веселья какой-то солдат подхватил девочку на руки и, со словами «пойдём, я тебе что-то покажу», понёс её в другой зал.

Первое, что бросилось в глаза, – длинные столы, покрытые белыми скатертями и заставленные едой (для праздничного обеда), а потом…

Потом Клава увидела… папу. Он стоял у стены напротив, в своей привычной военной форме и ласково смотрел на дочку.

– Папа! Папа! – вырвалась Клава из рук солдата, кинулась через весь зал к отцу и бросилась ему на шею…

Нет, это был не папа – это был его портрет в полный рост.

Девочка упала в обморок…

Больше подобных «экспериментов» не проводили. Клава не стала дочерью полка. Приехала мачеха, вторая жена отца, и забрала её к себе, а там уже началась другая жизнь.

Клавдия Васильевна вышла замуж за военного и всю жизнь посвятила изучению документов, связанных с жизнью её отца и боевой биографией Чапаевской дивизии.

Это она ускорила процедуру открытия в Балакове дома-музея Чапаева, будучи руководителем одного из отделов Саратовского обкома партии во время войны. Это она, совместно с братом Александром и чапаевцем Яковом Володихиным, написала наиболее полное документальное исследование о Чапаеве.

Клавдия Чапаева

Клавдия Васильевна часто приезжала в Балаково. Во время одного из последних приездов, в 1995 году, она и рассказала автору этих строк историю своего чудесного спасения.

Дочь народного героя скончалась 21 сентября 1999 года в возрасте 87 лет и похоронена в Москве на Перловском кладбище.

Олимпиада и Вера Камишкерцевы, приемные дочери Чапаева

Обе сестры проживали в Ленинграде. Обе закончили Литературный институт имени Горького. Обе называли себя «Лиговками». В жизни вели себя не слишком скромно и выдержанно. Иногда очень компрометировали имя В.И. Чапаева, используя его в неблаговидных делах. Умерли тоже дружно, в 60-х годах.

** Вера Бойкова

© "ЛЮДИ.ЖИЗНИ.СУДЬБЫ"