Букет розового и черного...

Ночная чернота завершалась. В комнате стали проявляться первые ориентиры. Розоватые блики на стене. Всего еще несколько часов до встречи. Нетерпеливо жду...

Лазарь Фрейдгейм

Букет розового и черного

Этюд

Татьяна нервно поглядывала на часы: Евгений задерживался. Он должен был прямо из аэропорта приехать к ней. Они не виделись уже почти две недели. Командировка затянулась, а потребность видеть и говорить поедала всё нутро. Она с трудом переносила даже короткую разлуку. Татьяна навела в квартире полный порядок и заботливо приготовила любимую им еду. Стол выглядел празднично. Она уже дважды дозванивалась в аэропорт: самолет прилетел с опозданием. Ну когда же?

Совсем по детски она повторяла про себя: "и потом все думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи". Татьяна улыбнулась, вспомнив всю серьезность своего восприятия этого письма (опять же Татьяны) много лет тому назад при первой влюбленности.

- Пожалуй, не первой, - сказала она самой себе. Как ей когда-то нравился мальчик из старшей группы в детском саду!

Наконец, раздался звонок в дверь.

- Женя! Женя! Женя! - радостно запрыгала она. - Приехал!

- Татьяна, ты моя чудесница! - еще не попробовав приготовленное мясо, бросил Евгений.

Мясо, в действительности, выглядело аппетитно. Это было коронное блюдо, фантастически быстро, как по волшебству, появляющееся на столе. Красивая запеченная сырная корочка ясно говорила о кулинарном искусстве хозяйки.

- Приятно слышать! Но ты бы лучше провозгласил меня твоим визирем, чем кулинаром, - парировала хозяйка.

Евгений почувствовал себя затруднительно. Он не был легок на комплименты, да к тому же с юношеской настороженностью относился к какому-либо покушению на свою полную самостоятельность: в мыслях, в действиях, в жизни. Но в данном случае полушутливая уступка любимой представилась ему допустимой и неотложной.

- О да, мой визирь, это непреложно, - ответил Евгений, сопроводив это театральным поклоном. Дань шуточной значительности была отдана.

Но в этой шутке была весомая доля правды. Евгений давно воспринимал Татьяну, если не визирем в своем королевстве, то уж, во всяком случае, ферзем (королевой) на житейской шахматной доске.

Их привязанность друг другу проявлялась во всём. Они обсуждали все самые важные проблемы. Радовались и восторгались частым совпадением оценок, даже в деталях. Могли очень откровенно рассказывать о своем необильном прошлом. Собственно это сложилось в период дружеских отношений, когда каждый из них искал в другом защиту от переживаний после предыдущего увлечения. Это определение не очень точно характеризует восприятия каждого из них: порой пережитое казалось иссякшей радостью, порой комком проблем, а порой, вероятно, наиболее справедливо, - днями жизни. Сходство ситуации и поиск выхода из прошедшего постепенно сместили акценты, почти выветрив историю и заполнив взаимным тяготением. Но при этом оставался небольшой налет красивости, то ли облако, защищающее personality каждого, то ли еще не сформировавшаяся уверенность, что это единство мнений и желаний стабильно и мало подвержено времени.

Каждый шаг продвижения их отношений был взаимно необходим и одновременно взаимно невозможен. Они были обложены ограничениями. Но жить друг без друга не получалось. Размолвки обычно быстро преодолевались, переходя в радость, нежность привязанности.

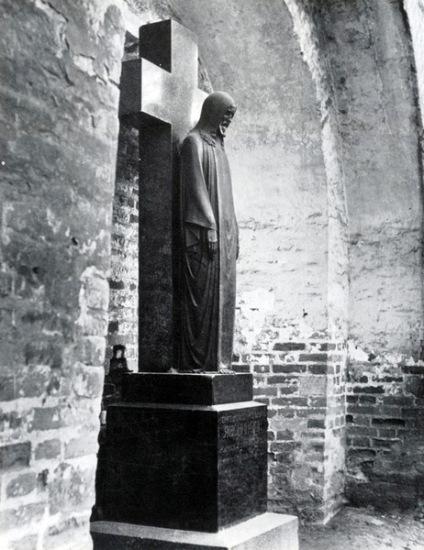

Им нравилось пройтись по старомосковским уголкам, радуя себя неожиданными находками. Они шли по территории давно затихшего Донского кладбища. Этакое совмещение ушедшего и живого, как память человеческая и память камня. Уютный старый храм, которому навязана судьба музея, большой храм предпоследнего века с уникальным расположением глав. Величественная фигура Христа работы скульптора Н.А. Андреева, еще не примостившегося к череде скульптурных портретов божка революционного общества. Горельефы взорванного храма Христа Спасителя на Волхонке, распятые на краснокаменной стене ограды...

Они даже не шли, они бродили, почти не замечая этот пограничный мир, и целиком отдавшись своему диалогу. Отрешённость от мира позволяла глубже погрузиться в тот не часто случающийся душевный разговор, поддерживающий каждого из них.

Мои мысли блуждали по событиям прошлых лет. В голове засел рассказ о первом большом увлечении совсем молодой Тани. Фамилия его, дай бог памяти... Да, совпадала с фамилией какого-то русского известнейшего литератора. Не могу вспомнить: Тургенев, Пушкин, Тютчев... Кажется, что он был Пушкиным. Такое имя, возможно, соответствует действительности и при этом оказывается в ключе бередящих ассоциаций.

Она сама неоднократно вспоминала это свое наваждение. Случайная встреча у родственников.

- Как выстрел, поражающий сердце. Так уж принято говорить. Но на самом деле это было пленение головы. Театры, музеи, кино, занятия - всё исчезло. Всё пространство мыслей и помыслов занял он. Он был намного старше меня, у него были какие-то проблемы со здоровьем. Я ничего не хотела знать, не видела и не слышала. Существовал только он, я в нем, он во мне. Порой пыталась подменить это наваждение встречами с подругами. (Тогда я так не говорила себе. А другим я вообще не говорила о происходящем.) Я вслушивалась в пересуды подруг о своих личных делах, но они касались только ушей. Не дальше. Такого, как у меня, у них не встречалось. Да и было ли с кем-то еще такое?..

В таком возрасте все кажется навек. Кажется...

Она рассказывала об этой истории просто, как бы отстранившись. Казалось, что это проходящий в подсознании сон, из тех привлекательных, которые как раз полностью исчезают в момент, когда ты приоткрываешь глаза, чтобы получше увидеть происходящее.

- Да, это было, - полушёпотом задумчиво сказала, затихая, Таня. - Но след этого во мне остался навсегда.

- Не ревнуй, - возвращаясь в настоящее, почти серьёзно произнесла Таня.

Моя реакция для меня самого была неожиданной. (Впрочем, а кому еще могла быть видна эта реакция. Все борения не выходили за пределы моего больного воображения.) Ненависть. Скребущее и неотпускающее чувство. Готовность встать на защиту любимой от этого изувера, воспользовавшегося увлечением еще не совсем повзрослевшего создания. Как, как, как он мог?

Евгений задает этот вопрос постоянно. Он возникает перед ним в утренней предсуете и не оставляет Евгения наедине, сопровождает его неотступно. Этот голос осуждения Татьяниного Пушкина, невозможности понять-простить мужчину за некогда происходившие события.

Люблю Пушкина, но с некоторых пор что-то выводит меня из равновесия каждый раз, когда, чуть опрощено, чудится он мне не только поэтом, но и человеком. Вот тут, зло нервируя, появляется перед глазами Донжуанский список Пушкина. Первоначальный список включал шестнадцать имён. Затем поэт продолжает его, занеся еще двадцать одну возлюбленную. Как бы уточняя этот список, Пушкин в письме жене друга княгине В. Ф. Вяземской по-французски пишет о своей невесте: "Natalie (qui par parenthese est mon cent-treizieme amour)" - Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь). Эта "деталь", не высказанная за бокалами вина в кругу друзей, а написанная женщине-княгине, врезалась мне в память. В такое количество "любовий" не входят случайные связи - череда крепостных девок и проституток, не рассматриваемых в качестве женщин общения. Многие десятки и сотни...

В действительность, как мог проходить день человека, чтобы за не слишком многие годы зрелости погрузиться в эти бесконечные лакуны человеческих судеб? (Вкладывайте в каждое из этих слов широкое или более конкретное содержание). Даже в Михайловском заточении милая и заботливая Арина Родионовна снабжала барина девушками, его крепостными. Кто их считал, кто о них думал? Может быть, этого требовал постоянный поиск музы сегодняшнего дня. Проходил день, требовался свет вновь взошедшего солнца. Но души избранниц, калейдоскопически проходивших в судьбе поэта, - как они? Это ли не злодейство?..

- Причём тут это? - с издевкой над самим собой спрашиваю я отсутствующего собеседника. - Почему это сегодня застит мой мозг? Да, великому поэту не чужды были людские слабости, эгоистическое восприятие своего женского окружения. Своим подсознанием я уничижительно переношу это на восприятие обычного человека. Я сам понимаю, что это взлелеивание ненависти к тому, другому.

Я шел по почти пустому Сретенскому бульвару и не хватало дыхания на эти шаги. Да, руки сжимаются в кулаки. Лицо наливается кровью. Язык заплетается в мысленном изложении самому себе отвращения. Ну как он так мог? Девочке еще не было и восемнадцати... Он, старше её, не мог не чувствовать ответственности за судьбу прильнувшего к нему влюбленного ребёнка. Поганец, подлец, себялюбец...

Голова сжималась тисками ненужных мыслей. Это не было осуждение дорогого мне человека, но это было озлобленное непонимание поведения предмета ее увлечения. Как он мог?

Эти мысли неотступно преследовали меня наедине с собой. Чернота теснила. Гаррота сжимала горло. Мирская боль в сердце. Кружащаяся голова требовала возмездия. Глаза, преодолевая пространство, смотрели с нежностью на некогда обиженную дорогую мне женщину.

Евгений не мог ничего поделать с собой. Каждое расставание оборачивалось темнотой терзаний, внутреннего монолога ненависти. Эта истерзанность была локализована во времени его существованием наедине с самим собой. Только выход из одиночества позволял вернуться в реальность более радужного мира. Никогда это видение дьявола не приходило при их встречах. Оно было полностью отделено от Тани, существовало в параллельном мире, единожды порожденным ощущением своего предназначения как защитника Татьяны - сегодня, завтра и вчера. Таня в его восприятии была защищена от критики во всём. Озлобленность на события прошлого не распространялась на неё.

Он часто слышал удары своего сердца. Оглушающий бой курантов, проникающий не извне, а зарождающийся внутри. Удары, откликающиеся проникновением этаких теребящих острых когтей в подвижную ткань сердца. Кажется, сердце останавливалось, зависало на этих впившихся когтях. В чём беда и проблема? Неосознанно ревнивое сердце не находило покоя. Этакий не венецианский мавр, готовый растерзать не подозрительную любовь, а себя, зажатого вымыслами.

Однажды в кухонном застолье Евгений решился рассказывать Тане о своих терзаниях. Растерянно, с подробностями. Она слушала этот монолог совершенно спокойно, даже с оттенком какой-то улыбки на губах. Было загадкой, относилось ли это к полуреальному восприятию Евгения или к собственному возврату в судимое им прошлое.

- Ты не расстроилась из-за моих домыслов, - тушуясь, закончил рассказ я. В этой фразе звучал то ли вопрос, то ли утверждение. Для меня было не ясно отношение Тани.

- Ну что ты, ты мой самый дорогой и любимый человек, - без задержки выпалила Татьяна. - А Пушкина мы вместе победим.

Глаза ее говорили о многом. Проникновенность этой мгновенной реакции Татьяны как-то неожиданно четко отделила Евгения от привычного самоистязания. И раньше при встречах ни на мгновение не появлялась эта растерзанность событиями прошлого, но сейчас он и в отдалении стал спокойней. Ощущение совместной надежды на будущее вдруг вытеснило преследовавшее видение прошлого. Прошлое отсеклось от его сознания.

Они обсуждали планы на будущее, общее будущее. Эта тема очень редко вклинивалась в их разговоры, как бы отражая смирение каждого перед реальностью. Без этой скромной реальности встреч, безжалостно разделённых условиями и временем, давно стала невозможна жизнь каждого из них. Они вкладывали в эти встречи всё своё существо, все проблемы и все радости. "С любимыми не расставайтесь..." Но жизнь складывается не с ясностью поэтических образов.

"В таком возрасте все кажется навек", - я написал в начале. В каком - "таком"? Подразумевалось - в юном. Сейчас кажется, что зрелый возраст порой только добавляет такой уверенности. С годами этот образ приобретает другой дополнительный оттенок. Негласно добавляется нелегким правом каждого похоронить дорогого человека, уходящего первым. Это уже совсем о другом. Мы условились не говорить о печальном.

Ночная чернота завершалась. В комнате стали проявляться первые ориентиры. Розоватые блики на стене. Всего еще несколько часов до встречи. Нетерпеливо жду...