День памяти великого князя Александра Невского - интересные факты

Александр Невский является важной исторической личностью и одним из наиболее почитаемых святых. 6 декабря все православные в России отметят праздник Александра Невского и почтят память великого князя.

Для каждого русского человека праздник Александра Невского несет особый смысл. Великого князя знают во всем мире из-за его героических подвигов. Церковь – давно причислила его к святым. А для миллионов жителей страны он – ее символ, пример стойкости, мужества, надежды на Господа несмотря на самые трудные времена. Наверняка многие знают, что им не был проигран ни один бой, поэтому в этот день святому молятся все воины и читают специальную молитву, которая обязательно поможет каждому из них. И не только воины, все желающие имеют возможность помолиться перед иконой Александра Невского и обратиться к нему с просьбой о защите.

История праздника

6 декабря — день кончины (погребения) Александра Невского. Это первая память князя, появившаяся в церковном календаре. И хотя годы жизни Александра Невского с точностью установить не удается, известно, что умер он 27 ноября 1263 г. в Городце, на пути во Владимир.

Перед смертью Александр принял монашество с именем Алексия. Но исторически сложилось, что днем памяти угодника Божия стало 6 декабря - день погребения его тела. Возможно, причиной возникновения такой традиции было то, что именно тогда при множестве народа была явлена его святость:

- тело, которое везли до Владимира более недели, осталось нетленным;

- подобно живому, св. Александр вдруг протянул руку и принял свиток с разрешительной молитвой – последним напутствием Церкви.

Выбор княза - политический и духовный

Александр, сын великого князя Владимирского Ярослава, стал великим князем с 1249 г.. Это было сложнейшее, критическое для Руси время. Земли ее были захвачены, разорены монголами, в руинах лежали города, тяжелая дань завоевателям разоряла людей, новые хозяева Руси – монголы – по своему желанию меняли правителей, устраняли неугодных. В число их попал отец Александра, убитый по приказу хана.

А ведь была еще опасность с запада к землям бедствующей Руси со стороны Литвы, Швеции, даже самого Папы Римского. Казалось, над страной уже произнесен Божий суд, дни ее сочтены.

Князь Александр для многих тогда был едва ли не символом надежды. Две победы, которым суждено было обессмертить его имя, одержаны им в юности, когда еще он правил Новгородом, как старший сын великого князя. Во время Невской битвы (1240 год) ему было от силы 20 лет, во время Ледового побоища — 22 года.

Битва со шведами на Неве

Шведское войско вторглось в новгородские пределы летом 1240 года. Их корабли вошли в Неву и остановились у устья ее притока Ижоры. Шведское войско возглавлял знаменитый в будущем Биргер, зять шведского короля Эрика Эриксона и многолетний правитель Швеции. Шведы намеревались «захватить Ладогу, попросту же сказать и Новгород, и всю область Новгородскую».

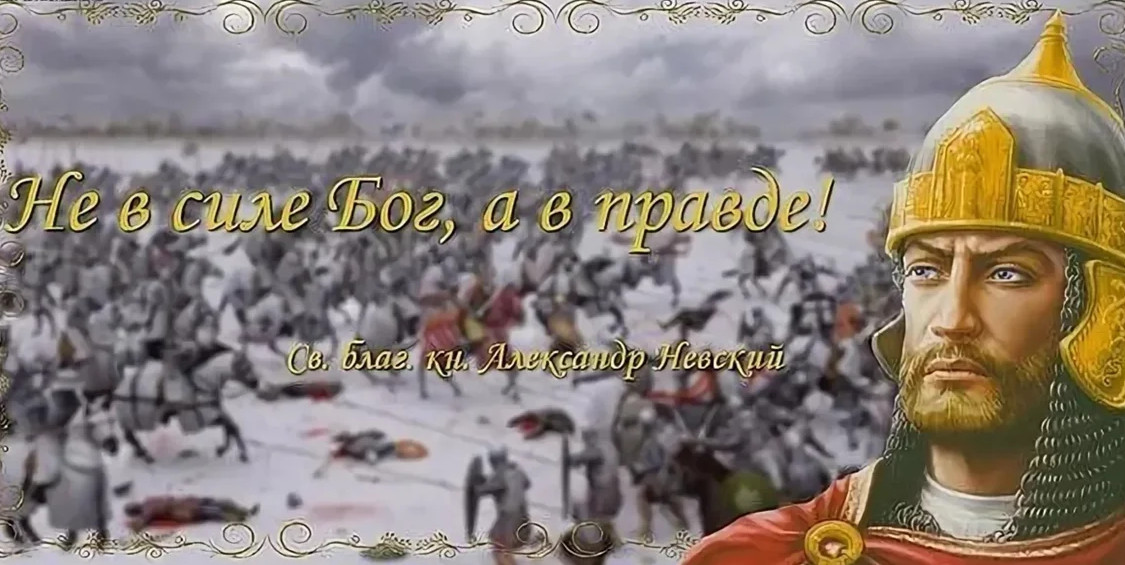

Это было первое по-настоящему серьезное испытание для молодого новгородского князя. И Александр с честью выдержал его, проявив качества не только прирожденного полководца, но и государственного мужа. Именно тогда, при получении известия о вторжении, и прозвучали его ставшие знаменитыми слова: «Не в силе Бог, но в правде!»

Собрав небольшую дружину, Александр не стал дожидаться помощи от отца и выступил в поход. По пути он соединился с ладожанами и 15 июля внезапно напал на шведский лагерь. Битва закончилась полной победой русских.

Значение Невской битвы очевидно: шведский натиск в направлении Северо-Западной Руси был остановлен, а Русь показала, что, несмотря на монгольское завоевание, в состоянии защищать свои границы. Больше Швеция на масштабные военные операции против Новгорода не решилась.

Эта победа принесла громкую славу двадцатилетнему князю. Именно в ее честь он и получил почетное прозвище — Невский.

Ледовое побоище

Через 2 года, в 1242, последовала новая битва, уже с немецкими рыцарями.

Немецкие рыцари в союзе с «чудью» (эстонцами) захватили город Изборск, а затем и Псков — важнейший форпост на западных рубежах Руси. Затем немцы вторглись в новгородские земли, взяли город Тесов на реке Луге и поставили крепость Копорье

И вновь Невский действовал решительно и без всякого промедления. Собрав войско, Александр взял крепость Копорье. Немцев частью пленил, а частью отпустил домой, изменников же эстонцев и вожан повесил. На следующий год с новгородцами и суздальской дружиной своего брата Андрея Александр двинулся к Пскову. Город был взят без особого труда; немцы, бывшие в городе, перебиты или отосланы в качестве военной добычи в Новгород.

Развивая успех, русские войска вступили в Эстонию. Однако в первом столкновении с рыцарями сторожевой отряд Александра потерпел поражение. Один из воевод, Домаш Твердиславич, был убит, многие взяты в плен, а уцелевшие бежали в полк к князю. Русским пришлось отступить.

5 апреля 1242 года на льду Чудского озера («на Узмени, у Вороньего камня») произошла битва, вошедшая в историю, как Ледовое побоище. Немцы и эстонцы, двигавшиеся клином (по-русски, «свиньей»), пробили передовой полк русских, но затем были окружены и полностью разбиты. «И гнались за ними, избивая, семь верст по льду», — свидетельствует летописец.

Ледовое побоище имело огромное значение для судеб не только Новгорода, но и всей России. На льду Чудского озера была остановлена крестоносная агрессия. Русь получила мир и стабильность на своих северо-западных границах. В том же году между Новгородом и Орденом был заключен мирный договор, по которому состоялся обмен пленными, и возвращались все захваченные немцами русские территории.

Летопись передает слова немецких послов, обращенные к Александру:«Что заняли мы силою без князя Водь, Лугу, Псков, Латыголу — от того всего отступаемся. А что мужей ваших в плен захватили — готовы тех обменять: мы ваших отпустим, а вы наших пустите».

Битва с литовцами

Успех сопутствовал Александру и в битвах с литовцами. В 1245 году он нанес им жестокое поражение в ряде битв: у Торопца, под Зижичем и возле Усвята (недалеко от Витебска). Многие литовские князья были перебиты, а иные захвачены в плен.

«Слуги же его, насмехаясь, привязывали их к хвостам коней своих, — рассказывает автор Жития. — И начали они с того времени бояться имени его».

Так были прекращены на время и литовские набеги на Русь.

Поход Невского против шведов

В 1256 году шведы предприняли новую попытку вторгнуться в пределы Руси и основать крепость на восточном, русском, берегу реки Наровы.

К тому времени слава о победах Александра разошлась уже далеко за пределы Руси. Узнав даже не о выступлении русской рати из Новгорода, но только лишь о подготовке к выступлению, захватчики «побегоша за море».

На этот раз Александр направил свои дружины в Северную Финляндию, недавно присоединенную к шведской короне. Несмотря на тяготы зимнего перехода по заснеженной пустынной местности, поход закончился успешно: «И повоевали Поморье всё: одних убили, а других в полон взяли, и обратно возвратились в землю свою со множеством полона».

В войнах с западными противниками — немцами, шведами и литовцами — ярко проявился полководческий талант Александра Невского.

Впоследствии он прославился более как политик и дипломат, однако периодически выступал и как военачальник. За всю свою жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения.

Отношения с Ордой

Ожидали ли от него столь же успешной борьбы с монголами? Скорее всего. Но именно ему чаще всего приписывают фразу: «Даст Бог, Орда переменится». Означает она совсем иной подход к опасному противнику.

- Александр с братом Андреем совершают поездку в Каракорум, сердце Монгольской империи; оба получают политическую поддержку великого хана монголов;

- вернувшись на родину, князь устанавливает максимально хорошие (насколько возможно) отношения с ханом Золотой Орды, в зависимости от которой теперь была Русь – Батыем;

- твердой рукой принуждает разгоряченных русичей, жаждущих мстить врагам за разоренные города, гибель родных – к выплате ордынского «выхода», то есть дани; этому предшествует «число», или перепись всего подлежащего обложению населения; десятки бунтов по крупным городам, самый серьезный конфликт – в Новгороде, не затронутом нашествием; видя, что строптивые новгородцы платить дань не будут, Александр демонстративно уехал из города, предоставив его жителям самим устанавливать отношения с завоевателями; новгородцы одумались сразу, на дань согласились.

Любила ли его Русь? Пожалуй, нет. Понимала ли? Тоже вряд ли. Иные говорили, что Александр – князь-отступник, изменник. Вот только отступничества как раз не было. Более того: во времена, когда церковные иерархи с тревогой писали о духовном падении разоренной Руси – упадке богослужения, возрождении языческих обрядов, всеобщем ожесточении – именно Александр твердо стоял за веру:

- отказался от предлагавшейся ему (в обмен на военную помощь против монголов) короны европейского католического короля; есть данные, что предложение князю делал лично Папа Римский, впечатленный его военными успехами;

- приехав к Батыю, столь же жестко отверг предложение пройти языческий ритуал «очищения» перед приемом у хана - "ибо ни жизнь, ни земная власть не стоили того, чтобы терять из-за них вечное спасение".

Александр отдавал себе отчет в том, что Запад не сможет помочь Руси в освобождении от ордынского ига, борьба же с Ордой, к которой призывал папский престол, могла оказаться гибельной для страны Так князь Александр избрал для себя иной путь — путь отказа от всякого сотрудничества с Западом и вместе с тем путь вынужденной покорности Орде, принятия всех ее условий. Именно в этом увидел он единственное спасение для Руси.

Именно за твердость веры уже при жизни ценила князя церковь. Даже политический выбор князя – бороться с врагами на западе и ждать «когда Орда переменится» — на востоке, тоже был основан на вере. Ведь монголы, при всей жестокости, убийствах, не убивали душу народа, не заставляли принять чужую религию. А западные христиане, борцы с православными «схизматиками», не уставали говорить именно о перемене веры. Убежденность в необходимости отстаивать православие князь пронес через всю свою недолгую жизнь – всего 42 года.

«Два подвига Александра Невского — подвиг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке, — писал крупнейший историк Русского Зарубежья Г. В. Вернадский, — имели одну цель: сохранение православия как нравственно-политической силы русского народа. Цель эта была достигнута: возрастание русского православного царства совершилось на почве, уготованной Александром».

Близкую оценку политики Александра Невского дал и советский исследователь средневековой России В. Т. Пашуто: «Своей осторожной осмотрительной политикой он уберег Русь от окончательного разорения ратями кочевников. Вооруженной борьбой, торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн на Севере и Западе, возможного, но гибельного для Руси союза с папством и сближения курии и крестоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от страшного разорения».

Протоиерей Георгий Митрофанов в проповеди на память святого говорит: «Он думал только о Руси и жил только Русью и ради нее был готов жертвовать всем: не только своей земной жизнью, но и своим добрым именем. И блаженная кончина святого Александра Невского, которой предшествовало пострижение в схиму, стала моментом, когда Русь признала в нем не просто великого государственного деятеля, но одного из своих великих святых».

Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года.

Память святого близка многим. Кто-то чтит церковные даты его памяти, иным ближе дата «со дня рождения». Несомненно одно – более чем через 800 лет по кончине святой остается символом страны, ее надежды на лучшее будущее.